来源:市生态环境局发表时间:2025-05-26 17:34阅读次数:显示稿件总访问量

适逢5月22日,国际生物多样性日,今年的主题为“万物共生 和美永续”,呼吁以人与自然和谐共生之道,创和美永续之路,推进全球生物多样性保护治理新进程。南京环境监测中心迎来南京铁道职业技术学院的20名师生朋友,以新技术设施与研究应用展示研学,共同探索“万物并育”的科学图景解锁生态“密码”。

同学们来到南京环境监测中心水生态专项实验室,生态监测科的皮亚洲老师从环境DNA的概念导入,为大家开启了解身边生态环境的新视野。

“作为新兴生物监测手段,环境DNA高通量测序帮助我们摸底河湖生态系统,构建起鱼类、底栖动物、浮游生物的精准名录。”他介绍,“例如,我们在对长江南京段开展生物信息采集中就运用了这项技术。通过对水体采样、分析,了解其中释放的DNA片段,能够间接评估流域内生物的种类和数量,一方面因其非侵入性而不用捕捞生物个体,一方面在提高效率和精确性的同时可以更加全面地掌握水体生态,为相关生态保护提供科学依据。”底栖动物标本同样引发师生浓厚兴趣,“水体中看似微小的生物其实是生态系统的‘哨兵’,它们的种类和数量能直观反映水环境质量。”结合显微成像,一张张高清图片跃然呈现,令同学们直呼大开眼界。

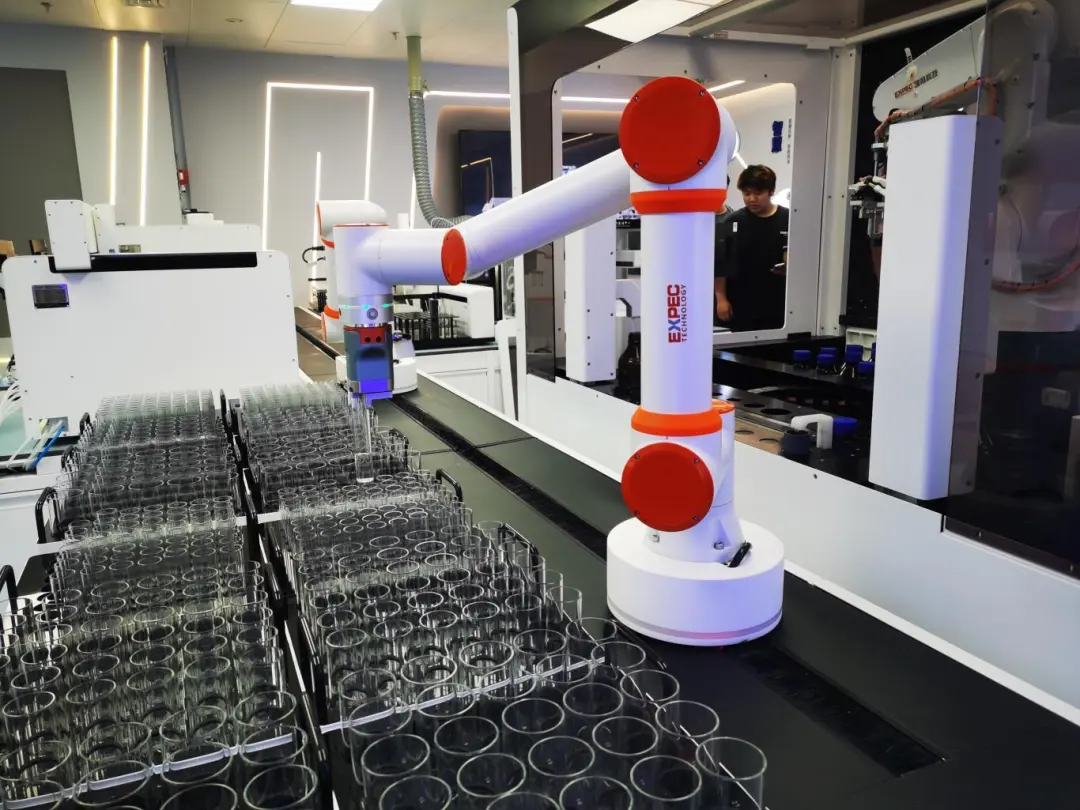

移步市生态环境监测监控中心的AI实验室,智能化、自动化设备引人瞩目。

据技术人员介绍,该系统为涵盖18项指标的“全自动AI水质检测实验室”,由智能硬件系统、自动中控平台和智慧数据系统构成,其中智能硬件系统集成12台高端检测设备实现多参数精准分析,中控平台通过信息化管理软件完成全流程自动化控制,智慧数据系统深度对接LIMS系统,保障检测数据实时同步、全程可溯,形成智能化水质检测闭环体系。这套国产自动化设备抓取精准、实时分析,同学们纷纷举起相机,记录下智能感知、机器学习等技术应用为生态环境监测带来的新实践新场景。

本次活动开设专题科普讲座,将学习应用的逻辑视野投向更宏大的生态系统。生态环境部南京环境科学研究所副研究员游广永围绕“生态系统碳循环监测方法与生物多样性协同监管”展开,介绍了陆地生态系统碳循环研究进展、温室气体测量方法与碳通量观测网络、遥感手段在生态碳汇调查中的应用,以及生物多样性保护与碳汇协同监管。

在他的讲解下,森林清查法、涡度相关法、大气反演、卫星遥感等技术手段所构建的多维度碳汇监测体系脉络清晰呈现,多尺度方法的协同整合成果展示令大家耳目一新。他综合理论研究与试验观测,向大家揭示碳循环通过调控温室气体浓度,深刻影响着全球能量平衡与生态系统功能,阐明生物多样性所包括的基因、物种和生态系统多样性与之错综交织、息息相关,印证两者相辅相成、双向增益共同构成生态系统功能。

半天的“生态之旅”紧凑而充实,大家从分子生物领域“跨越”到宏观生态系统,感受各种要素宛如音符密织,共同奏响生态的交响曲,在年轻的心灵中镌刻绿色契约:万物共生,和美永续——携手关怀生物多样性,共同守护美丽家园。江苏省南京环境监测中心、南京市生态环境监测监控中心将以更加开放的姿态,共同书写科学普及与公众参与的美好篇章,为共建共享美丽中国积极行动。