| 索 引 号: | 012947031/2016-00067 | 信息分类: | 工业、交通 / 市政府办文件 / 通知 |

| 发布机构: | 南京市人民政府办公厅 | 生成日期: | 2016-02-25 |

| 生效日期: | 失效日期: | ||

| 废止日期: | 是否修改: | ||

| 信息名称: | 市政府办公厅关于印发《南京市轨道交通站点换乘及服务设施配套规划标准》的通知 | ||

| 文 号: | 宁政办发〔2016〕29号 | 关 键 词: | 轨道 交通 通知 |

| 内容概览: | |||

市政府办公厅关于印发《南京市轨道交通站点换乘及服务设施配套规划标准》的通知

各区人民政府,市府各委办局,市各直属单位:

经市政府同意,现将《南京市轨道交通站点换乘及服务设施配套规划标准》印发给你们,请认真遵照执行。

南京市人民政府办公厅

2016年2月25日

南京市轨道交通站点换乘及服务设施配套规划标准

1 总则

1.1 为更好的完善公共交通一体化,充分发挥轨道交通在城市中的骨干运输作用,扩大其吸引客流的范围,指导轨道交通站点换乘设施的规划、设计工作,提高轨道交通与其他出行方式(步行、公共自行车、非机动车、有轨电车、公交车、出租车、小汽车)以及各交通方式之间的换乘效率,制定本标准(以下简称标准)。

1.2 本标准用于指导城市轨道交通站点及周边交通换乘设施的规划及城市设计相关内容的编制,指导轨道站点及周边地区规划要点相关内容的拟定,指导轨道站点及周边地区规划、城市设计、建筑方案的审查。

1.3 轨道交通换乘设施规划应贯彻“安全、舒适、便捷、高效、集约”的规划原则,同时突出公交优先的规划理念。

1.4 若轨道线路位于新建地区,在进行具体的管理建设时,应按编制的轨道交通线网沿线土地控制规划和本标准控制和预留用地,保证交通接驳设施的建设。若轨道线路位于已建成的老城区,可利用老城区进行更新改造的时机,参照本标准对轨道站点周边用地进行预留控制;或采取与周边土地经营者合作等手段,尽可能优化完善轨道站点的接驳交通设施,保证设施接驳的标准和服务水平,对设施的布局形式不做硬性要求。

1.5 在具体的规划编制和建设管理中应用本标准时,应综合考虑用地规模、现状及周边用地情况、地形地貌、周边交通设施条件、行政管理要求等因素的制约和影响,在保障换乘功能合理布局的前提下,站点周边换乘设施的配套方式可适当调整。

1.6 轨道交通站点换乘设施规划及相关设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 轨道站点交通换乘设施一体化衔接规划编制

2.1 轨道交通控地规划编制完成后应及时开展轨道交通站点换乘设施一体化衔接规划。规划成果应及时纳入控制性详细规划等法定规划。

2.2 轨道站点交通换乘设施一体化衔接规划应以轨道交通全网为研究对象,综合考虑换乘设施的配置;在进行具体站点的交通接驳设施规划时,研究范围则控制在以轨道车站主体为中心半径500米内。

2.3 轨道站点交通换乘设施一体化衔接规划主要内容包括:(1)线路总体情况;(2)沿线交通与土地利用现状情况;(3)全网大型交通接驳设施规划及现状情况;(4)线路客流预测、站点交通接驳需求预测;(5)换乘设施规划方案;(6)换乘设施交通组织;(7)政策保障。具体编制要求参见附录A。

3 轨道站点分类

3.1 根据轨道站点所处地区周边地区开发功能可将轨道站点分为:市级综合换乘枢纽、公共中心型、交通枢纽型和一般型。

表1 轨道交通站点按周边地区开发功能分类

站点分类 | 分类说明 |

市级综合客运枢纽 | 城市对外交通的主要客运站场,如机场、火车站、长途汽车站等,与轨道交通共同形成城市大型综合交通换乘枢纽 |

公共中心型换乘枢纽 | 包括市级、地区级公共中心,大型公建设施较多,人流、客流密集,可辐射整个市区甚至更外围城镇 |

交通换乘型换乘枢纽 | 通常位于轨道交通线路的转角处或终端站,主城区边缘或外围地区2条及以上轨道相交处,服务于周边较大范围,为片区换乘型车站 |

一般型换乘枢纽 | 中间一般车站 |

4 站点换乘设施组成及配置要求

4.1 轨道交通换乘设施主要包括:步行换乘设施、临时停车换乘设施(公交停靠站、出租车接送+小汽车停靠站)以及停车换乘设施(公共自行车停车场、非机动车停车场、公交首末站、小汽车停车场(P+R)、出租车停车场)。

4.2 在对各类轨道站点进行换乘设施配置时需要考虑轨道站点在城市中所处的位置及周边建设程度。

4.2.1 轨道站点所处地区按地域可分为:(1)主城区及外围核心区(江北新区核心区、仙林副城核心区和片区中心区、东山副城核心区、六合中心区,六合雄州老城、江宁东山老城、浦口珠江老城);(2)市区范围内除一类区以外的其他地区。

4.2.2 轨道站点所处地区按建设程度可分为:(1)建成区,指已开发建设完成的区域;(2)新区,大部分地区处于开发状态的区域。

4.3 站点换乘设施配置准则

表2 站点换乘设施配置准则

车站类型 | 市级综合 客运枢纽 | 公共中心型 换乘枢纽 | 交通换乘型 换乘枢纽 | 一般型 换乘枢纽 | ||

换乘设施类型 | 步行接驳设施 | 由综合交通枢纽设计统一考虑 | ★ | ★ | ★ | |

上下车站台 | 公交车 | ★ | ★ | ★ | ||

临停接送 | ☆ | ★ | ☆ | |||

停车场 | 公交车 | ☆ | ★ | ☆ | ||

公共自行车 | ★ | ★ | ★ | |||

非机动车 | ★ | ★ | ★ | |||

临时接送 | ☆ | ☆ | ☆ | |||

小汽车 | ╳(一类区) —(二类区) | ☆(一类区) ★(二类区) | —(一类区) ☆(二类区) | |||

注:★表示必须设置,☆表示尽可能设置,—表示可设置,╳表示不单独设置

4.3.1 市级综合客运枢纽换乘设施接驳设计由综合交通枢纽设计统一考虑,本指南不作详细规定。

4.3.2 对于需要较大规模的场地的换乘设施,应本着公交优先的规划原则,优先安排公交停车场。

4.3.3 建成区用地条件紧张时,停车场设施可视情况设置,本着集约原则,尽可能整合至周边建筑内。尚未开发或正在开发的新区,要预留足够的换乘设施用地。

4.3.4 线网未完全形成前应适当加大公共自行车、非机动车与小汽车换乘设施的规模,以提高轨道交通的吸引力,并做好近远期衔接工作。

4.4 轨道交通接驳方式考虑的优先顺序为步行、公共自行车、非机动车、公交、出租车、小汽车接送及停车换乘,在市中心商业区由于建筑、人流密集,城市、道路空间狭小,需要适当控制公共自行车、非机动车停车位。

5 换乘设施规模

5.1 换乘设施规模测算流程

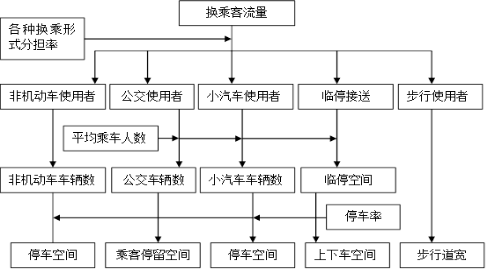

注:图中非机动车测算指标为公共自行车与非机动车之和

图2 换乘设施规模测算流程图

5.2 换乘客流量预测包括轨道交通乘客和站点附近建筑物的吸发客流两部分。轨道交通乘客是指通过各种换乘设施上下的乘客,不含在轨道系统内部的换乘客流。站点附近建筑物的吸发客流是指利用轨道站点换乘设施进出周边建筑物的乘客。

5.3 交通换乘需求预测应以轨道交通线路客流预测为基础,在此基础上确定各类换乘方式分担率,再通过附录B确定各类换乘设施规模。

5.4 设施规模推算关键在于确定各类换乘方式分担率。对于无法进行实地调查的新建车站,可参照现有所属地域和周边开发功能较为相似车站的调查特征。

5.5 在确定分担率的过程中,应充分考虑轨道交通相对于其他交通方式的换乘范围。根据轨道交通相对于其他交通方式换乘范围的不同,可分为内层、中层、外层三个换乘服务圈。内层换乘服务圈服务半径约为0.5~1.0km,主要包括步行、公共自行车、非机动车等交通方式的换乘;中层换乘服务圈服务半径约为 1~3km,主要包括非机动车、机动车、公交车等交通方式的换乘;外层换乘服务圈服务半径为 3km 以上,主要包括公交车、出租车、私家车等交通方式的换乘。

表3 各接驳方式合理服务半径

接驳方式 | 速度(km/h) | 合理服务半径(km) |

步行 | 3.6 | 0.6 |

自行车(公共自行车、非机动车) | 10 | 2.0 |

公交 | 15~25 | 2.5~5 |

小汽车 | 25~40 | 5~7 |

5.6 交通换乘需求预测应以满足近期需求为前提条件,并为远期发展预留条件。

6 换乘设施布局与设计

6.1 各类换乘设施与车站出入口的最远距离:(1)公共自行车、非机动车换乘设施距离轨道交通车站出入口不大于50m;(2)公交换乘设施(停靠站和场站)出入口不大于100m;(3)临时停车换乘设施距离轨道车站出入口的最远步行距离不超过180m,其中出租汽车临时停靠点与轨道车站出入口控制在100m以内;(4)停车换乘设施距离轨道交通车站出入口步行距离宜布置在200m以内,最远不超过300m。

6.2 鼓励采用综合开发附建形式提供接驳设施,以集约用地并缩短换乘距离。

6.3 各类换乘设施布局设计要求如下:

6.3.1 步行换乘设施:(1)轨道交通车站周边应通过整合沿线及周边地区现状或规划的步行廊道、步行平台以及立体过街设施等,形成连续完整、顺畅安全的步行系统;(2)轨道车站出入口轨道交通车站尽可能兼顾行人过街的功能,在非付费区设置包括人行道、人行横道、人行天桥和人行地道等在内的行人过街设施。结合相邻道路等级及轨道车站形式,选择平面过街或立体过街形式;(3)行人过街设施应与周边公共建筑的行人出入口顺畅衔接,保证24小时的连续性和完整性,并设置必要的交通诱导标识和安全设施。

6.3.2 公共自行车与非机动车换乘设施:(1)公共自行车与非机动车换乘停车场应根据服务对象性质及用地条件,采用分散与集中相结合的原则在地铁出入口处进行就近布设;(2)公共自行车设施规模应依据已批复的公共自行车布局规划或参考相关公共自行车布局原则确定;(3)在非机动车停车场内选择靠近轨道交通车站出入口的适当位置,进一步设置或预留公共自行车车位;(4)换乘设施设置时尽可能结合周边建筑或轨道车站在路外建筑内设置。

6.3.3 公交换乘设施:(1)公交换乘设施一般包括公交场站及公交停靠站;(2)公交场站内部停车位布局可视实际情况可采用线行式、锯齿式、斜角式、中间分隔岛式等方式,尽可能预留超车空间;(3)公交停靠站尽量设置港湾式车站,对客流多、线路多的,宜采用拆分站台、深港湾式站台等方式;当有多条线路汇集需要设置多个港湾时,可配置独立公交场站进行换乘;(4)尽量合并公交换乘设施空间,方便公交线路间的换乘;(5)立交桥匝道出入口段不得设置公交停靠站,快速路及主干路宜设置公交专用道接驳地铁换乘客流。

6.3.4 临时停靠换乘设施:(1)临时停靠换乘设施用于轨道乘客接送车辆的临时停靠,主要包括出租车、小汽车接送、班车等接驳方式;(2)若无独立场地仅设置路边停靠位时,宜采用港湾式或专用通道式停靠,尽可能不影响其他车辆通行;(3)在所有临时停靠位中,出租车停靠位宜设置在靠车站出入口最近的位置,距离宜控制在180m以内。

6.3.5 小汽车停车换乘设施:(1)小汽车停车换乘设施用于满足私家车全天候的停车需求;(2)其设置应结合其他场站设施空间进行立体式布置或结合周边商办用地联合开发,且停车场出入口数量应符合相关规划及进出设计要求,有条件的地方应尽量与车站站厅相连,否则应设置步行走道联系停车场与车站出入口;(3)大型换乘停车场宜适当拆分、分散布置,减少交通集聚,避免影响景观。

6.3.6 地铁与有轨电车、BRT等地面中运量交通换乘要求:(1)在布设中运量站位时,尽可能缩短与地铁的换乘距离;(2)地铁换乘设施与中运量换乘设施应综合考虑,一并设置;(3)保障换乘人群步行流线安全、顺畅;(4)当地面中运量位于路中,需要穿越机动车道与地铁换乘时,宜采取立体换乘,由地下通道或空中连廊与地铁衔接。地面换乘时,应就近设置过街斑马线,方便中运量交通接驳地铁。

6.4 换乘设施布局时应系统考虑交通换乘设施与外部交通的联系,处理好轨道交通车站的进出站乘客与外部交通的流线组织,保证各种交通出行方式换乘顺畅。应统筹考虑各项交通换乘设施之间的流线组织,保证各种交通出行方式之间有序转换。应合理组织公共自行车停车场、非机动车停车场、公交场站、出租车场站以及小汽车P+R停车场的内部交通流线,保证行人及车辆流线连续、合理、便捷。交通换乘设计范围内,应结合交通组织设置诱导标识及标志标线。

7 站点及周边土地利用引导及服务设施配置要求

7.1 轨道交通车站周边设施配置应满足“五个一体化”的要求:

7.1.1 交通一体化:应优先考虑轨道交通与其他多种出行方式的接驳,科学设置换乘、停车和步行体系,各类交通换乘设施尽可能无缝衔接。

7.1.2 功能一体化:轨道交通车站及周边土地利用应符合城市总体规划和控制性详细规划,应与城市公共服务中心体系相适应,与轨道车站的功能定位相适应,与枢纽站客流规模相适应。

7.1.3 用地一体化:轨道交通车站周边用地应整合开发,加强地上地下空间、轨道站点与周边用地的相互衔接,形成高度集中、立体化的建设。

7.1.4 景观、空间一体化:轨道交通车站周边提倡用地功能的混合发展,以复合开发的方式融合各类设施;地铁“四小件”和相关配套设施应结合到站点临近建筑内。

7.1.5 收益一体化:结合轨道站点周边一体化综合开发利用,加强对土地政策的利用研究,进一步提高融资效率。

7.2 土地利用引导适用范围为轨道交通车站周边约500m×500m的特定意图区域;周边服务设施配置要求适用范围为轨道交通车站周边200m×200m的核心区域。

7.2.1 依据轨道交通车站周边的城市功能、交通条件、景观环境、用地现状条件等,对不同类型的轨道车站周边用地的土地利用进行引导。

表4 轨道交通车站及周边土地利用引导建议

车站类型 | 土地利用引导 | |

市级综合 客运枢纽 | 大型对外枢纽 (机场、铁路或混合枢纽) | 以综合交通设施为主,同时鼓励进行综合开发,可包括商业、办公、会议、酒店、文娱等功能。 |

一般对外枢纽 (公路枢纽) | 以综合交通设施为主,同时鼓励进行综合开发,可包括商业、办公、酒店、文娱、居住等功能。 | |

公共中心型 换乘枢纽 | 教育医疗型 | 以教育设施、医疗设施为主,配套商业、居住、办公、文娱、交通换乘设施等 |

商贸金融型 | 以商业金融、商务办公、公共管理与公共服务为主,配套宾馆、餐饮、居住、文娱、交通换乘设施等 | |

文体娱乐型 | 以文体活动场馆为主,配套宾馆、商业、餐饮、居住、办公、交通换乘设施等 | |

交通换乘型 换乘枢纽 | 中间站 | 以交通换乘设施用地为主,同时根据周边用地性质,再依据教育医疗型、商贸金融型、文体娱乐型、居住生活型和产业中心型进行用地布局 |

端头站 | 以交通换乘设施用地为主,并建议结合车辆段进行以居住为主要功能的混合开发,提供为周边社区直接服务教育、医疗、文化、商业等 | |

一般型 换乘枢纽 | 居住生活型 | 以居住功能为主,配套社区商业、社区中心、交通换乘设施 |

产业中心型 | 产业服务设施、交通换乘设施、居住、商业、公寓 | |

7.2.2 轨道交通车站及周边服务设施主要包括商业金融服务设施、商务文化设施服务设施、医疗与安保服务设施、行政管理服务设施、邮政电信服务设施及其他服务设施六类,服务设施配置准则如下所示。

表5 服务设施配置准则

| 市级综合客运枢纽 | 公共中心型换乘枢纽 | 交通换乘型换乘枢纽 | 一般型换乘枢纽 | 备注 | ||

商业金融服务设施 | 零售 设施 | 便利店 | □ | □ | □ | □ |

|

自动售货机 | □ | □ | □ | □ |

| ||

洗衣店 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

书店 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

药房 | □ | 〇 | □ | 〇 |

| ||

小商铺 | □ | □ | □ | □ |

| ||

商业金融服务设施 | 菜市场 | △ | △ | △ | 〇 |

| |

小型超市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

餐饮 设施 | 快餐、早点 | □ | □ | □ | □ |

| |

西点房 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

咖啡馆 | □ | □ | 〇 | 〇 |

| ||

特色餐厅 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

金融 设施 | 自助银行、ATM | □ | □ | □ | □ |

| |

生活 服务 设施 | 美容美发美甲店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| |

商业金融服务设施 | 生活 服务 设施 | 综合修理铺 | △ | 〇 | △ | 〇 |

|

照相馆、冲印店、自助照相机 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

自助缴费点 | △ | □ | □ | 〇 | 提供水、电、煤气、电信等缴费服务,可结合便利店设置 | ||

商务文化设施服务设施 | 图文室 | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 提供传真、打印、复印等服务 | |

小型图书馆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

票务网点 | 〇 | □ | □ | 〇 | 提供航空、铁路等出票服务;提供演唱会、歌剧、电影等文化娱乐活动的预定与购票服务 | ||

旅游宣传点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供旅游景点介绍、旅游景点门票购买等 | ||

医疗与安保服务设施 | 医务室 | □ | □ | □ | □ |

| |

警卫室 | □ | □ | □ | □ |

| ||

行政管理服务设施 | IC卡充值点 | 〇 | □ | □ | 〇 |

| |

简单行政服务 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供市民卡、公交卡、公共自行车卡等办卡服务 | ||

自助服务区 | □ | □ | □ | □ | 提供医院自助挂号、各类卡自助充值、手机等自助充电等 | ||

邮政电信服务设施 | 书报亭 | □ | □ | □ | □ |

| |

邮政网点 | △ | △ | △ | △ |

| ||

快递寄送点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

其他服务设施 | 公共厕所 | □ | □ | □ | □ |

| |

问询室 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

寄存点 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

母婴室 | □ | 〇 | 〇 | 〇 |

| ||

托管服务室 | △ | △ | △ | △ | 提供托老、托幼等服务 | ||

注:□表示必备功能;〇表示可扩展功能;△表示鼓励功能。

7.3 以轨道站点为核心,构建以人为本、步行优先、环境友好、可持续运营管理的公共空间。站点为地下站时,配套设施尽可能以通道商铺的形式地下设置,通道商铺包括站厅内零星商铺、站厅内商业连廊、与站厅相连地下商业街三种形态。站点为地上站时,可采用多层混合开发的形式,将不同功能的设施集中建设。

7.4 服务设施应设置于非付费区,其中公共厕所、自助服务等非人工服务设施应尽可能24小时开放。

7.5 结合站点服务设施,地上地下空间一体化功能设置,组织好各类交通流线,有序组织进服务设施人流与进站人流之间的流线关系。

7.6 服务设施必须布置于人行主流线两侧,服务设施距离地铁出站闸机的距离应按必备功能、可扩展功能、鼓励功能的优先顺序设置。

7.7 站点核心区的空间组织应充分考虑不同产权单位的使用需求和管理需要,明确权属边界和管理边界,在不同的高程空间中明确不同权属空间的对接要求。

附件下载:附录

苏公网安备 32010202010413号

苏公网安备 32010202010413号